なんでもスマホで済む時代。

新年のご挨拶さえも、メールやSNSで片付けられることが増えました。

そんな今だからこそ、紙の年賀状には「相手の心を動かす力」があります。

形に残る一枚は特別感と信頼感を届け、付き合いが深まるきっかけにもなるのです。

今年は、大切な方へ“想いを形にした年賀状”を届けてみませんか?

お正月の風物詩「年賀状」

お正月にポストを開けたとき、自分宛ての年賀状が入っていると嬉しくなりませんか?

現在も、「年賀状」はお正月らしい風景のひとつとして、私たちの心に残り続けています。

しかしながら、デジタル全盛により、この文化が廃れてきつつあるのも事実です。

では、年賀状を送る習慣は、どのように始まったのでしょうか。

年賀状のはじまりと歴史

年賀状の歴史は古く、起源は平安時代にさかのぼるといわれています。

平安時代頃から、親族やお世話になった方の家を訪れて挨拶をする「年始回り」の習慣が広まりました。あわせて、一部では新年の挨拶を手紙で交わすこともあったそうで、当時の手紙の文例集にはその記録が残されています。

江戸時代になると飛脚制度の発達などによって、限られた人々の間で行われていた新年の挨拶が、庶民にも広まります。さらに、1871年(明治4年)には近代郵便制度が始まり、1873年(明治6年)には郵便はがきが登場。こうして、年賀状は手軽に新年の挨拶を伝えられる、身近な文化へと定着していきました。

紙の年賀状を送る3つの良さ

デジタルが当たり前の今だからこそ、紙の年賀状には特別な価値があります。

ここでは、紙の年賀状ならではの魅力を3つご紹介します。

①季節感を感じられる

新年のポストに届く年賀状は、日本のお正月の風物詩。

手にした瞬間に「1年の始まり」を実感でき、温かな季節感を運んでくれます。

②ことばやデザインで「思い」が伝わる

SNSやメールよりも準備に手間がかかる分、紙の年賀状を受け取ったときの嬉しさは格別。

紙に記されたひとことや、美しいデザインが、相手の心にまっすぐ届きます。

③デジタル時代だからこそ、光る営業ツールに

年賀状を出す人が少なくなった今だからこそ、紙の年賀状は強い存在感を残します。

日本の伝統を大切にする姿勢や、丁寧なお付き合いの心が伝わり、ビジネスシーンにおいても信頼やご縁を広げるきっかけに。年賀状は、相手の心に残る営業ツールになるのです。

押さえておきたい年賀状のマナー

年賀状は、新しい年をお祝いするための縁起のよいもの。

そのため、さまざまなマナーが存在します。親しい間柄であれば気にしなくてよいかもしれませんが、ビジネス関係の方などに送る場合は失礼のないようにしたいですよね。適切な送り方や渡し方、書き方についてご紹介します。

出す時期と届く時期の目安

一般的に、年賀状は元日(1月1日)から松の内(関東では1月7日まで、関西では1月15日まで)の間に届くように出すのがマナーとされています。できれば、三が日のうちに届けるのが理想です。

確実に元日に届けるには、年賀状の引受開始日である12月15日から、25日の最終取集時間までに投函するのがベスト。ただし、官製はがきや私製はがきの場合は「年賀」の朱書きをしないと年内に届いてしまうためご注意ください。松の内を過ぎると、年賀状ではなく、寒中見舞いを出します(なお、寒中見舞いに年賀はがきは使えません)。

年賀状の印刷を依頼する際には、余裕をもって準備し、11月から12月上旬までには注文するとよいでしょう。

郵送だけじゃない!年賀状の渡し方

郵送の場合は、年賀状専用の投函口または郵便局の窓口に出します。どちらで出しても配達の早さに大きな違いはありませんが、ポストの中ではがきが傷つくことを避けたい場合は、郵便局の窓口のほうがおすすめです。

さらに、郵送だけでなく、「直接お渡しする」という手段もあります。

年賀状は、贈り物(お年賀)を持参して伺う「年始回り」の習慣を簡略化させたもの。デザイン性のある年賀状を「贈り物」として封筒に包み、新年の挨拶とともにお渡しすれば、より丁寧な印象が伝わります。

ビジネスでも失礼にならない書き方

①新年をお祝いすることば(賀詞)

②旧年中のお礼や挨拶(本文)

③相手の健康・幸せを願う添え書き

④年号・日付

すべての項目を満たす必要はありませんが、①の賀詞(「明けましておめでとうございます」など)は必須。

以下はビジネスなどに使用できる、堅実なイメージの例文です。

謹んで新春のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございました

皆様のご健康とご多幸をお祈りしております

本年も何卒よろしくお願い申し上げます

令和8年元旦

避けたいNGワード

年賀状には、使わないほうがよい表現がいくつかあります。

より思慮深く礼儀正しいイメージを与えたい方は、以下の内容にもご留意ください。

①「賀詞」のルール

目上の方に送る場合、「寿」「迎春」「賀正」といった1文字や2文字の短い賀詞は失礼にあたる場合があります。「謹賀新年」など4文字の賀詞や、「謹んで初春のお慶びを申し上げます」といった文章で表すとよいでしょう。

また、年賀状に記載する賀詞は1枚につき1つにします。「謹賀新年」の後に「明けましておめでとうございます」と添えると意味が重複してしまうため、どちらか一方に。ちなみに、賀詞ではありませんが、「元旦」と「一月一日」も意味が重なるため、「一月一日 元旦」という表記はNGとされています。

②「忌み言葉・句読点」はNG!

不吉な出来事を連想させる「忌み言葉」は、使わないようにするのがマナーです。特に「去年」という単語はつい書いてしまいがちですが、「去」の字が入っているため忌み言葉。「昨年」「旧年」といった表現に言い換えましょう。

「区切り」や「終わり」を連想させてしまうなどの理由から、「句読点」も使わないほうがよいとされています。文章を簡潔にまとめたり、空白や改行を使用したりして、読みやすく工夫することが大切です。

箔押し専門店が提案する「飾れる年賀状」

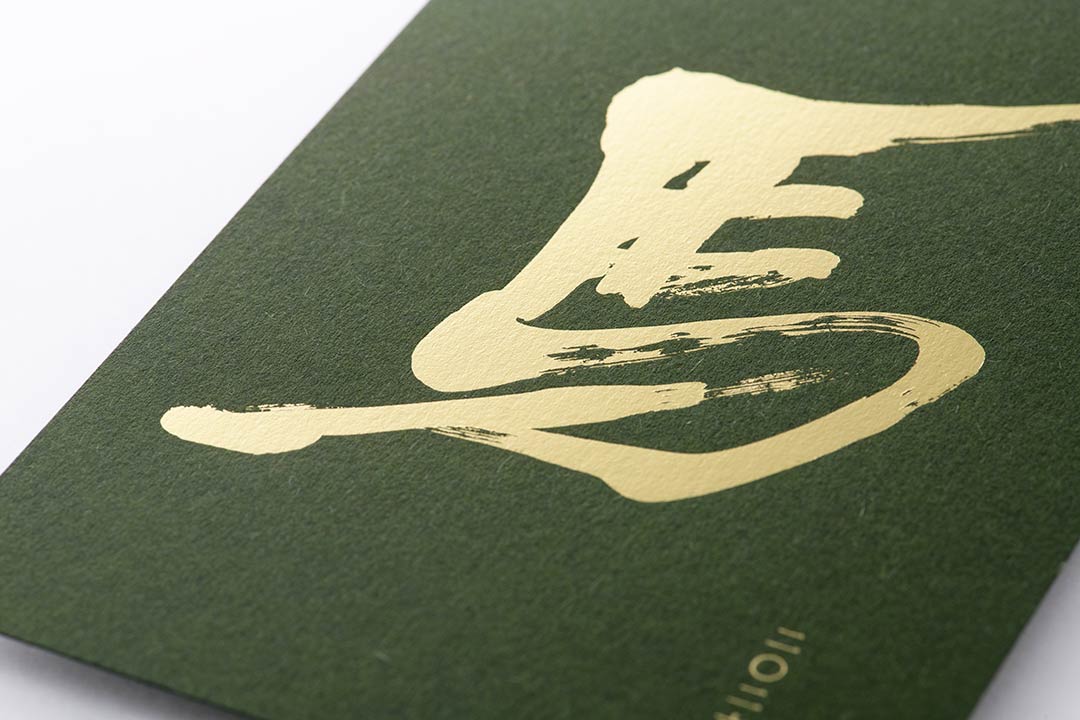

箔押し印刷「あさだ屋」がお届けするのは、受け取って嬉しい「飾れる年賀状」。

高級特殊紙に金箔や銀箔などを贅沢にあしらい、新年のご挨拶を特別な一枚に仕立てました。

高級感を演出する「箔押し年賀状」の魅力

「箔押し年賀状」の魅力は、一目で伝わる高級感。

飾って楽しめる“縁起物”として、新しい年の始まりを華やかに彩ります。

金箔や銀箔などの「箔」が放つ輝きは、他にはない存在感と感動を与え、上質で洗練された印象に。一般的な年賀状と同様に宛先を記入して郵送できるのはもちろん、宛名面にもメッセージを箔押しした両面仕様なら、直接のお渡しにも最適です。目上の方へのご挨拶からご友人への贈り物、さらには年末年始のノベルティとしてもご活用いただけます。

人気の年賀状デザイン

あさだ屋では、必要事項を入力するだけでご注文いただける年賀状デザインを豊富にご用意しています。

なかでも、日本の美を象徴する「書」を取り入れたデザインが人気。毎年多く選ばれています。

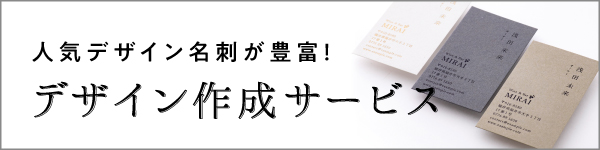

干支を華やかに表現した「干支シリーズ」

福井県出身の書道家・西山佳邨(にしやまかそん)氏が手掛ける、毎年好評の「干支シリーズ」。

干支飾りは、玄関やリビング、神棚に飾ることで、1年を通して家を守ってくれるといわれています。2026年の干支は、「馬(うま)」。力強く躍動する筆遣いをお楽しみいただけます。

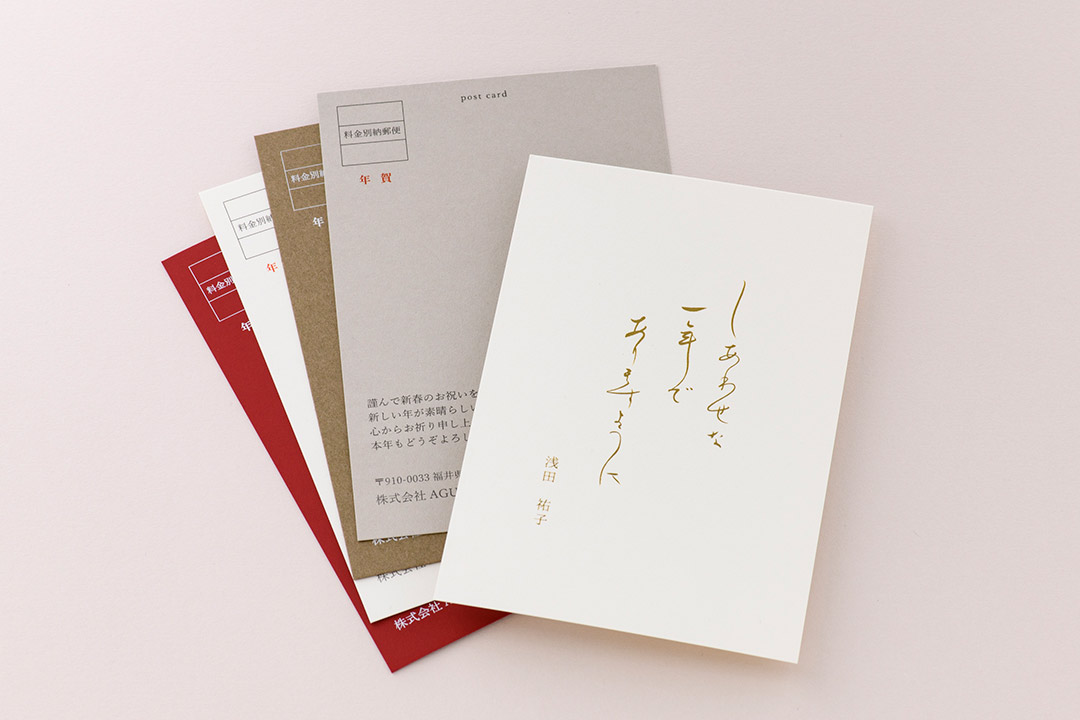

シンプルでオシャレ「富士山と午」

まるとさんかくで描いた、シンプルで美しい富士山。そこに、今年の干支「午」がのびやかに駆ける姿を添えました。新しい年のはじまりにふさわしい、晴れやかで縁起のよい一枚です。個人のご挨拶から企業の年賀状まで、幅広くご利用いただける人気デザインです。

紙と箔の組み合わせも多数用意。印象が一気に変わります。

1年中飾れる縁起物「立春大吉」

厄除けの願いが込められている「立春大吉」。

立春とは、古い日本の暦「二十四節気」で春の始まりを指す日で、旧暦では1年の始まりの日です。1年を通して大切にされ、ノベルティとしてお渡しするのもおすすめ。年賀状としてだけでなく、寒中見舞いにもお使いいただけます。

デジタル時代の今こそ。心に響く「年賀状」

メールやSNSで済ませる人が増えた今だからこそ、紙の年賀状は“心のこもった贈り物”になります。

せっかく渡すなら、形式的なご挨拶ではなく、受け取って喜ばれる一枚を。

高級感あふれる「箔押し年賀状」で、新年を祝う気持ちを大切な人に届けませんか?